eins zwei

eins zwei

dfrei vier

eins zwei

eins zwei

dfrei vier

In western societies religion is going through a sustained transformation process, that can be characterise by the catchwords secularisation and the individualization of religious ways of life. In the Religion research group we examine the structural logic of this social transformation and its consequences for religious institutions, worldview and behaviour formation.

We focus on the tension between religious/theological views of human life-reality and scientific views, and the significance of this tension for processes of religious individualisation.

The aim of our research is to gain a better understanding of the preconditions under which a theoretical foundation can be provided for a plurality of perspectives on the interpretation of human reality of life. Likewise we would like to see theology, the humanities and the sciences entering into a mutually fruitful dialogue.

Die Projekte in diesem Themenfeld befassen sich mit Ansätzen, umweltgerechtes Verhalten entweder über die Organisation der Praxis in unterschiedlichen Einrichtungen oder über Bildungsprozesse zu verbreiten.

Dazu zählen die Beratung und Begleitung bei allen Schritten der Einführung von Umwelt- (EMAS, DIN EN ISO 14001, Grüner Hahn/Gockel) und Energiemanagementsystemen (DIN EN ISO 50001) bzw. Energieaudits (DIN EN 16247) sowie die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (GRI-Leitlinien) in Unternehmen, Hochschulen, Schulen, Kirchengemeinden, kirchlichen und öffentlichen Verwaltungen, diakonischen Einrichtungen, Hotels und bei (Groß-)Veranstaltungen.

In diesen Arbeitsfeldern hat die FEST langjährige Erfahrungen, die für konkrete Dienstleistungen für kirchliche und nicht-kirchliche Einrichtungen abgerufen werden können.

Die FEST ist Mitglied im Netzwerk kirchliches Umweltmanagement (KirUm)

Aktuelle und abgeschlossene Projekte (Auswahl)

Schulen

Hochschulen

Unternehmen

Mack & Schühle AG, Owen/Teck

Klöster

Kirchliche Verwaltungen

Hotels

Verwaltungseinrichtungen

Kirchengemeinden

Diakonische Einrichtungen

Großveranstaltungen

Sonstige

Ansprechpartner und Beratung

Dr. Oliver Foltin (Tel.: 06221/91 22-33; E-Mail: oliver.foltin@fest-heidelberg.de)

Dr. Volker Teichert (Tel.: 06221/91 22-20; E-Mail: volker.teichert@fest-heidelberg.de)

Bild: Universität Hohenheim/Dauphin

Studies are carried out in the following research groups:

In addition, the members of FEST occasionally run cross-cutting projects on transversal issues.

Berliner Memorandum „Sicherheit neu denken – Wege des Friedens in Europa“

Europa ist gegenwärtig mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die ein gezieltes Eintreten für den Aufbau einer tragfähigen gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur und Friedensordnung erfordern. Wie kann dieser aber angesichts der aktuellen Lage gelingen? Diese Frage steht im Fokus des vorliegenden Memorandums. Ihre Verfasser und Verfasserinnen hoffen, einen Beitrag zu einer kirchlichen und öffentlichen Diskussion zu leisten, die sie für dringend geboten halten. Die Idee zu diesem Memorandum geht zurück auf die Resolution, die ein Berliner Gesprächskreis von Christinnen und Christen beim Kirchentag in Stuttgart im Juni 2015 eingebracht hat, und ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe, die an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg tagte.

Download des Memorandums “Sicherheit neu denken – Wege des Friedens in Europa”

Übergabe des Klimaschutzkonzepts der EKBO bei der Frühjahrssynode 2017

Berlin, 07. April 2017: Seit Januar 2016 hat die FEST zusammen mit der Projektgruppe Klimaschutz das Klimaschutzkonzept der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) erarbeitet. Das Konzept wurde im Rahmen der Tagung der Frühjahrssynode vorgestellt und der Präses der Synode übergeben.

v.l.n.r.: Dr. Volker Teichert (FEST), Felicitas Wilcke (Kirchenleitung), Dr. Oliver Foltin (FEST), Sigrun Neuwerth (Präses der Synode), Hans-Georg Baaske (Umweltbüro der EKBO) (© Foto: EKBO/Thorsten Wittke)

Auftakt zum integrierten Klimaschutzkonzept der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Diözese erarbeitet Handlungsprogramm zur langfristigen CO2-Reduzierung

Bis zum Sommer 2017 liegt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ vor, das einen Handlungsplan mit Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabilanz der Diözese vorschlägt. Die hierfür erhobenen und ausgewerteten Daten ermöglichen es der Diözese erstmals, ein Klimaschutzziel zu erarbeiten und damit eine Aussage darüber zu treffen, wieviel CO2 bis wann eingespart werden soll. weiterlesen

Auftaktveranstaltung am 14.6.2016 in Rottenburg v.l.n.r.: Stefan Schneider (Fachbereich Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung), Dr. Volker Teichert (FEST), Dr. Oliver Foltin (FEST), Bischof Dr. Gebhard Fürst, Ordinariatsrat Dr. Joachim Drumm, Prof. em. Dr. Dietmar Mieth (© Foto: DRS/Jochen Wiedemann)

Kirchen präsentieren Klimaschutzaktivitäten bei der Woche der Umwelt

Verschiedene kirchliche Akteure aus Landeskirchen und Bistümern haben im Rahmen der diesjährigen Woche der Umwelt am 8. Juni im Park von Schloss Bellevue in Berlin Schwerpunkte ihrer Umwelt- und Klimaschutzarbeit vorgestellt. In dem einstündigen Fachforum, das vom Projektbüro Klimaschutz der EKD organisiert und moderiert wurde, gingen die Verantwortlichen der Frage nach, wie Umwelt- und Klimaschutz aktiv in den Kirchen gestaltet werden kann. Anhand von Praxisbeispielen berichteten die Mitwirkenden aus der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, der Ev. Kirche von Westfalen, dem Bistum Hildesheim und Erzbistum Köln sowie der FEST in Heidelberg über ihre konkreten Erfahrungen. Darüber hinaus wurden in dem Fachforum die Potenziale und Erfolgsfaktoren, aber auch Hindernisse und Schwierigkeiten bei der Realisierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen mit den Anwesenden diskutiert.

Die Woche der Umwelt fand in diesem Jahr zum fünften Mal am Amtsitz des Bundespräsidenten statt. In mehr als 80 Fachforen wurden zahlreiche Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Nachhaltigkeitsthemen angeboten. Rund 200 Aussteller präsentierten zudem ihre zahlreichen Umweltprojekte der Öffentlichkeit.

Informationen zur Woche der Umwelt sind online unter: www.woche-der-umwelt.de erhältlich.

(v.l.n.r.): Dr. Volker Teichert (Wissenschaftlicher Referent FEST Heidelberg), Tobias Welz (Umweltbeauftragter Erzbistum Köln), Dr. Oliver Foltin (Leiter Projektbüro Klimaschutz der EKD), Martin Spatz (Projektleitung Klimaschutzinitiative Bistum Hildesheim), Sabine Jellinghaus (Klimaschutzmanagerin Ev. Kirche von Westfalen), Hans-Georg Baaske (Leiter Umweltbüro der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz)

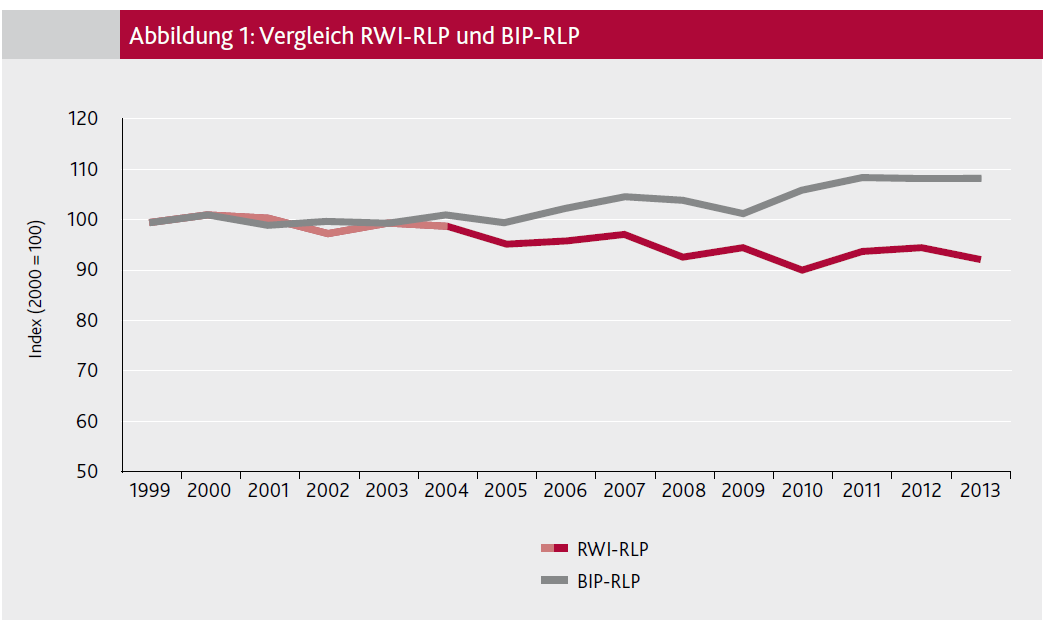

Aktualisierung des Regionalen Wohlfahrtsindex für Rheinland-Pfalz (RWI-RLP) erschienen

Nachdem im Jahr 2014 der Regionale Wohlfahrtindex das erste Mal für Rheinland-Pfalz im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung (MWKEL) erarbeitet und veröffentlicht wurde, wurde nun erneut im Auftrag des MWKEL die erste Aktualisierung des RWI-RLP vorgelegt. Darin wurden zum einen verschiedene methodische Verbesserungen vorgenommen und zum anderen die Zeitreihe bis zum Jahr 2013 fortgeschrieben.

Die Ministerin Evelin Lemke beschreibt die Vorzüge des RWI in einer Pressemitteilung im Zuge der Veröffentlichung des aktuellen RWI-Berichts folgendermaßen:

“Der RWI ist ein interessantes Instrument, um über den materiellen Wohlstand hinausgehend die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt zu betrachten. Er gibt wertvolle Denkanstöße für eine wohlfahrtsorientierte Wirtschaftspolitik, in dem er die Folgekosten von wirtschaftlichem Wachstum für Natur und Gesellschaft sichtbar macht.”

Einen Link zum kostenfreien Download der Studie (mit Vorwort der Ministerin Evelin Lemke), sowie viele weitere Informationen rund um den Regionalen und Nationalen Wohfahrtsindex, finden Sie auf unserer Themenseite Wohlfahrtsindizes (NWI/RWI).

Einführung von EMAS / Grüner Gockel in sechs Kirchengemeinden

Die FEST begleitet seit April 2016 im Rahmen eines vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft geförderten Konvois sechs Kirchengemeinden in der Evangelischen Landeskirche in Baden bei der Einführung eines Umweltmanagements nach EMAS / Grüner Gockel.

und Energiewirtschaft geförderten Konvois sechs Kirchengemeinden in der Evangelischen Landeskirche in Baden bei der Einführung eines Umweltmanagements nach EMAS / Grüner Gockel.

Informationen zum Umweltmanagement in der Badischen Landeskirche finden Sie hier.

Info: Einführung von Umweltmanagement durch die FEST